意識革命、いまこそ!!

去る3月31日、内閣府(防災担当)は、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループでとりまとめられた報告書を公表しました。これ以前、内閣府は、中央防災会議における「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」(平成26年=2014年3月)の策定から10年が経過することから、基本計画の見直しに向けた本格的な検討を開始しており、

①令和5年2月3日~ 南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会を設置

②令和5年4月4日~ 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ設置

を通じて、防災対策の進捗状況の確認や被害想定の見直し、新たな防災対策等を検討してき、この日、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書発表に至ったのでした。

この報告では、新たな被害想定・被害様相、今後取り組むべき南海トラフ巨大地震対策の基本方針、具体的に実施すべき対策、今後検討すべき主な課題を取りまとめたというのですが、それがどういうものであるのか、4月4日付けで内閣府防災担当から出された概要から、肝心な点を抜き出してみましょう。

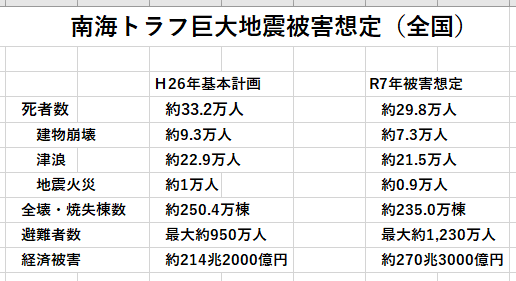

「南海トラフ地震防災対策推進基本計画(平成26年=2014年3月)では、死者数:最大約33万2千人、全壊棟数:最大約250万4千棟という、その頃出されていた想定に対し、死者数をおおむね8割減少、全壊棟数は、おおむね5割減少という減災目標を掲げたのでした。

それを①、②の過程を経ることにより見直しをして来て、今回の南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書となったというのです。

やはり国民として一番関心のあるのは、色々対策も講じられてきて、減災目標がどうなったか、達成されたのか、であろうと思いますので、「南海トラフ巨大地震の被害想定(R7 最大クラスの地震)」という表になったものもつけられており、それを簡略にしたもので見てみたいと思います。

これを見ますと、当初(平成26年3月)の計画では前述のように、死者数を8割減少、全壊棟数は5割減少させるという目標だった筈なのに、 8割どころか、1割にも満たないという、全く期待外れの結果が出て来ています。

どうしてなの、何も手を打たなかったの? とつい叫んでしまいそうになりますが、概要でなく報告書の方には、「10 年間の南海トラフ地震防災対策の進捗状況」という1章があり、事細かに書き込まれたページが延々20ページ近くつづくということからも、決して手をこまぬいていたわけではないことが示されています。しかし、残念ながら、減災には、つながらなかった、ということでしょうか。

このことについて、次のように説明されています。

○新たな知見に基づいて地盤データや地形データの更新等を行い、想定される震度分布や津波高等を計算 ○震度6弱以上または津波高3m以上となる市町村は、31都府県の764市町村に及び、その面積は全国の約3割、人口 は全国の約5割を占め、影響は超広域にわたると想定 ○地形データの高精度化等により、前回の想定と比較して、より広範囲で浸水が発生する想定となることが判明。

ともかく、色々見直してゆくと、もっと大変なことになるのが分った、ということのようです。

ではどうすればいいのか。それへの対策はというと、「具体的に実施すべき主な対策①②」があるのですが、明らかに被災後の対策の②に対し、①こそ減災を図る施策の数々が挙げられているのかと思いきや、ここにも既に前置きの所から被災後の対策が混じっており、では、何が対策なのかと言うと、「社会全体における防災意識の醸成」というのが、それのようです。報告書の方にも、基本方針として、○自然災害に対して、「行政が守る者、国民が守られる者」という考え方から「行 政・地域・事業者・国民がともに災害に立ち向かう」という考え方を国民一人 ひとりに意識付けることが重要である。とあり、概要ではこれを進めて、

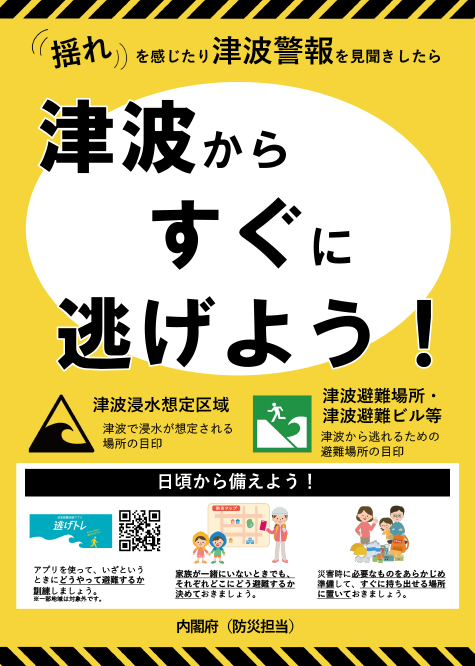

<基本的な考え方・醸成すべき防災意識> • 災害から命を守るためには、国民一人ひとりの耐震対策や備蓄、津波からのいち早い避難等が必要不可欠 • 応援に限界がある中、「国民・事業者・地域・行政がともに災害に立ち向かう」、「自らの命は自らが守る」等 の地域社会全体の安全をすべての主体で積極的に獲得していくといった意識醸成が必要。

とあります。

これでは些か拍子抜けされる、いや、口あんぐりの方も多いのではないでしょうか。もっと行政側の対応として、なお強力に防潮堤の建設を進めるとか、避難タワーを更に大幅に備えてゆこうとか、何かあるだろうと思っていたら、基本方針にも、津波高、到達時間等、「これらの想定が厳しいものであるからと言って、対策(避難行動のこと――筆者註)をはじめから諦めることは避 けなければならない」とあり、我々国民の意識のありようがやり玉に上がっていて、事前に物資を蓄え、その時には早期避難、いち早い避難をと、お尻をたたかれている風でもあります。

一体、ハード面は、どこに行ってしまったのでしょうか。

2011年7月に出された「東日本大震災からの復興の基本方針」には、「減災」の考え方に基づくソフト・ハードの施策の総動員とあり、「逃げる」ことを前提とした地域づくりを基本に、地域ごとの特性を踏まえ、ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」による「津波防災まちづくり」を推進する、とあります。

.png)

ここでも既に、「早く逃げよ」という国民への注文は露わなのですが、しかしまだハードと組み合わせて、ということで、逃げなくてもいいようになるかも、という微かな期待があった筈なのに、もう全く今度の報告書では、出て来ておりません。多重防御理論は、破綻したのでしょうか。どうやらそのように思われます。

もう頼りになるのは、ソフトだけ、つまりいち早く住民が逃げることだけ、もっぱらそこに減災、すなわちどれだけ死者が出るのを減らせるかが、かかっている、というわけなのです。

今や国民の方に多くを期待する格好で、早期避難を叫んでいるわけなのですが、今度の報告書の被害想定が暗に訴えていることは、対策の手詰まり、津波浸水想定区域をなくす方法はありません、ではないでしょうか。8割死者を減らし、5割建物損壊を減らすつもりで10年やってきて、殆ど成果がなかった。それ故に、住民の避難意識の向上、迅速な避難行動こそが、カギをにぎるのだと強調、 前からもそうだったのですが、ここに来ていよいよ老人や妊産婦、障害者など、避難弱者と呼ばれる人も多いというのに、住民の方に完全に下駄を預けている。思うように動けぬ者は、どうしたらいいのでしょう。

そんな問題もあるというのに、何が情けないと言って、国民に「自らの命は自らが守る」等 の地域社会全体の安全をすべての主体で積極的に獲得していくといった意識醸成が必要と、まるで意識革命こそが必要であるかのような呼びかけを行いながら、自らの、嘗てはハードを信奉し、いまはハードを簡単に諦めるという、大勢順応式の安直な思考態度をそのままにしていることです。それこそを退治して、この10年の対策の甲斐なく、甚大な被害想定となった今こそ、自分の頭の中にこそ、意識革命を起こすべきではないでしょうか。

こうした風向きの変化にショックを受けている所があります。静岡県浜松市です。ここには7年近い歳月を費やして完成したという、全長17.5km、高さ15mという国内最大級の、誇るべき防潮堤があります。これの扱いはどうなっているのか。市によると、これによって、浸水想定域は、8割減少と見込んでいた。そうした強力なものがあるのに、国の想定に影響を与えてないのか、減災に役立ってないのか。まさかと思われたのですが、今度の国の想定では、浜松市の津波の高さは最大17mあり、防潮堤を越えてしまうということなので、防潮堤は破壊され、効果はゼロになるという試算結果が出されているのです。300億円もの民間からの寄付を受けて築いたものだけに浜松市としては到底納得できず、県の方の新たな被害想定に期待を寄せざるを得ないということのようなのですが、東日本大震災で、多くの防潮堤が破壊された事実を考慮すると難しいかとも思われ、あれだけのものであれば、実際のその時に効果を発揮してくれることを祈るばかりです。

ただ、例えそうだとしても、防潮堤がダメなら、もう逃げるしかない、というのは、余りに短絡的、安易ではありませんかと、申し上げたい。余りに知恵がない、産みの苦しみがない。そうして国から自治体、専門家の諸先生方までが、早期避難、早期避難と大合唱を始めるとは、全く情けない……。

南海トラフの影におびえる今この時こそ、防災意識革命を、ということを、強く訴えたいと思います。その革命的活路とは、津波による浸水が防ぎ切れず、所によっては、地震即津波(1m高のものが、2~4分で到達)という、絶望的予測もされていれば、もはや「早期避難」など万に一つの奇蹟の業と断じ、常日頃からの避難、すなわち津波の、また漂流物の破壊力に耐え、水の侵入を阻止できる耐震の建物に住むようにする以外にはないことは、明白ではないでしょうか。それこそが、本ブログの中、「建物を工夫する」で紹介しております津波対策ビル「アーチシェルター*」に他なりません。

-1024x576.jpg)

令和まち景色(北部)9 【第五】山王台周辺

発生が差し迫っていると思った方がいい南海トラフ巨大地震。その地震即津波の想定区域内にある密集した市街地などで、後背の側に移転すべき高台がない所にこそ、企業の、また行政のオフィスビルとして建てられ、中に住居部分も作られるなら、周辺は被災して正視できぬ世界と化し、活動マヒに追い込まれても、事業、事務は継続出来、中に住む人の安全も保障されます。南海トラフに限らず、三陸のような津波常襲地に完備されるなら、他のハードは無用、何より言うは易く、行うは難しの早期避難の必要がなくなります。本気で死者数を8割減らすことを願うなら、多少高額になっても、他は削り、このビルに依るべきだということ。このちょっとした転換、というか工夫の持つ効果に、どうか早く気づいていただきたいのです。それだけが、国民の早期避難に頼るしかなくなった防災対策を救うもの、革命を起こすものだということを、最後にまた申し上げておきたいと思います。

*どうしても清水建設の開発になるこのビルでなくてはいけない、ということを言ってるつもりはありません。他のゼネコン、或は地方の建設会社でも、耐震、耐浪の綿密な設計がなされたビルが開発されたなら採用されるべきことは、言うまでもありません。