失ってはならないもの~おコメがあって、安心な国になるために

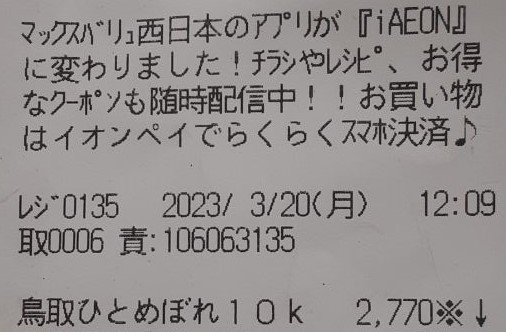

ここに1枚のレシートがある。1昨年の3月に大手に属するスーパーで買い物した時のもので、おコメの部分だけを切り取って表示している。その当時は思いもしない米騒動の事態に立ち至っている現在。お米の値は去年の2倍にも3倍にもなり、何とかして! と備蓄米の放出に期待したのに、暴動が起こっても不思議はない国民を嘗め切った農水省のやり口には、怒りを通り越して唖然。ようやく小泉農相の登場で古古米ということもあって10㎏4000円(税抜き)で買えるようになった。私も通販で手に入れ、麺類ばかりの毎日から脱出できて大喜びしていたのだが、偶々引き出しの奥から出て来たこのレシートを見れば、「鳥取ひとめぼれ2770円(税抜き)」とあって、まさか? 5㎏の値ではないかと、目をこすってみる。幾ら何でも安過ぎ。当時でも、随分安くなった、という感覚はあった。

こんな時だから気になり、これ迄のコメの値段の推移を辿ってみると、一定の値で国が全量引き取り農家が保護がされていた筈の食管法の時代でも、1993年の冷害の年をピークにコメの市場価格は下がってきていた。食生活の変化による需要減少からコメ余りが常態となり、更には流通が自由化されたのでは価格低下の流れは止まらず、やはり冷夏による減産が響いて高騰した2003年以降は値下がりが加速、低位で乱高下を繰り返すようになっていた。その延長線上に私が経験した安値(2022年出荷分と思われる)もあったと分る。

これで農家はどうしてやってゆけるのか。食料安全保障上もお米、その生産農家はしっかり支えられなければならないが、食管法があって一定の価格で全量国が引き取っていたのは、価格維持による保護。コメの卸売価格は現在のほぼ2倍の60kg当たり2万4,000円前後であった。それが廃止されてからは、2000年頃からその価格の低下分を補うように、直接支払制度が徐々に充実していき、大規模農家を中心に補助金という形でお金を支給する割合が多くなった。どれ程か、調べてみて仰天した。2016年の時点で、作付け面積20ha以上の農家だと、収入に占める割合が、40%を超えている。金額にして、約940万円。年にもよるが、中規模農家でも、例えば1ha以上あれば、10%~20%、5ha以上の農家なら、20%~30%いう補助金の割合いとなっているのだった。*(補助金に関する数字は三菱総研の「食料自給率と安全保障 第9回」にある、安藤光義「水田農業の構造再編の現状と課題」を出所とする図表から読み取らせていただいた。)

一方、零細な0.5ha未満の農家はと言うと、10%前後となっている。この数字が本当だとしても、これでは余りに不公平ではないか。しかしこれは、小の農地が大に集約されていくことを促す、一つの手段にもなっていた、と聞けば、うーんと唸らざるを得ない。昔から猫の目農政と言われる国による保護はどうなっているのか、その辺りのことを農家の人に聞いてみようと、この度私は、所謂兼業農家、小規模農家に当る方(Kさん)にお願いして、実態を聞かせて貰った。

令和6年出荷米収支

耕作面積 3反 収量 20俵 農協引取り値 18,000円 農協にすべて出荷したとして、収入計36万円。

これに対し支出は概算で、肥料、農薬、種子苗費12万円。諸材料費5万円。電気、燃料代で10万円。田植え機、コンバインなどの修繕費2.5万円で、支出計30万円。

kさんのコメント 例年より収穫減でした。数字だけで言うと少し黒字でしたが、6月中旬に始まり、10月20日迄、一家で働いた分を考えると、トントン、いや赤字ですかね。機械のローンがないので助かっていますが、2.3年して新しく買うことになったら、もう確実に赤字です。殆ど収入にならなくても続けるのは、そこに田んぼがあるから。家で食べるお米は自分で作りたいし、まだ頑張れるという気持ちがあるからかな。

思いがけず具体的に数字を明らかにしていただき、収支の状態はよく理解されたのだったが気になることあって、この後また追加の質問をさせて貰った。

- これ迄、国からの補助金を受け取ったことがあったか。「なかったと思います」

- 農協の買い取り値の推移について。令和5年以前は、「1.5万円を下回っていた」と言う。「1.2万円の年も」。それが、「去年は1.8万円になり、今年は、」えっ!? 今年? 「えー、もうこの6月の田植え前に農協から概算金の話があって」へー。「今年は2.1万円でいくと」えーっ、それって、青田買いじゃない? 大学生の就職について言われるだけかと思っていたら実際にあるんだ。それも青田どころか、種もみ買いではないですか。それはともかく、3000円アップは、めでたいですね。

そうか、他の集荷業者に負けないようにと、農協も焦っていたのだ。そうすると、来年、その値段より市場値が下がってしまったのでは農協は困る。或いはそれあって農水省は、おコメの異常な値上がりに国民が悲鳴を上げ、緊急に値下げ策が必要だというのに、備蓄米を放出するにもオークションにし、同量を入れ戻す義務迄課すようなことをしたのか。

農産品の中でも特別なものである主食のお米。それも市場原理に任せてしまうと、日頃はコメ余りからの安値に補助金のない零細農家が泣き、1993年、2003年そして今度と、天候異変からくる高騰に消費者が泣くことになる。どちらもあって欲しくない。市場値(相場)というものは常に行き過ぎるもの。安値が一段と進んでしまうようなことになると反動も大きく、ちょっとのことをきっかけに、今回のような暴騰が起こる。減反や転作奨励策(飼料米にすれば、他の3倍の助成金)の間違いも指摘されている。この上は自由に作って貰い、余れば輸出、というのがいいと思うが、輸出がいつも順調とは限らないだろう。また元のコメ余りとなったなら、それが価格に波及しないよう、政府で吸収するシステムを備えておくべきは、当然。そんなことを申せば、今や私は、食管法懐旧の、反時代的価格維持派になってしまったような気もしないでもないが、だが、ちょっと違うのではとも思う。

私はようやくにして、嘗ての金額からすれば大支出の、10㎏4000円で有難く買わせていただいたのだったが、価格は市場に任せ、財政からの直接支払いによって、農家所得を確保(既述のように日本でも実施)してゆくのが、世界的コンセンサスなのだそうだが、ずっと玉子もそうだったように、余りに消費者がタダ同然の安値を享受するのは悪、間違いだということを強く感じるようになった。それは何かの給付がある時(高齢者優遇もその一つ)、所得制限がいつも問題になってくるが、所得が充分ある家計に対して迄、例えば教育費や医療費を減額、或は無料にする必要があるのか。最悪の財政危機にあるような国においては、そんな大甘なことをしていい筈がない。日本のお米の場合、需要の永続的減退という、株で言えば、万年割安株にならざるを得ないような重い悪材料を背負わされているのである。それを、機に乗じて無理に挽回しようとするものだから、農協も農水省も極め付きの悪役を演じる破目になってしまう。そういう既にいびつになっている市場を奉って、それを尊重する、従うというのは賢い事ではないと、早く気付いた方がいい。

消費者にも、零細農家の人たちにも(中、大規模農家ならもう当然)、双方納得の価格というものは、あると思う。Kさんちの収支を参考にするなら、それは、この度農協が、偶々そうなったのであろうが、提示してきた21,000円程度が、それではないだろうか。それだと、小売り段階では24000円に(中間マージンの削除も課題)。これも偶々だろうが、今度私がこれこれと、喜んで買った値、10㎏4000円(小売り業全体でほぼ同値に)と一致する。それくらいは一定の収入のある国民なら払うべきだろう。それすら低所得の家には無理、と言うのだったら、それは生活援助、保護の問題になるので、そっちで議論すればいい。

今主流になってしまった農家への直接支払いは、米価低迷に泣く小規模農家を置き去りにしているところがある。コメの市場価格が低迷しようと、ブランド化したものを独自に高値で売りさばくこともでき、補助金で給付もされる大規模農家には、関係ない。しかも、仮に官による買い取りが復活して、一定の値で買い取りとなれば、薄利多売で行くという選択肢もある。どっちに転んでも利益が出る。勿論コメ生産の担い手たる彼らにいいことがないと、この国のコメ事情は安心とはならないことも、確かなことではあるが。

Kさんも言っているように、補助金などはない。米価が低迷しても、打つ手なし。自宅の庭で野菜を作って、食べるのと同じ、とでも思うしかない。「小規模農家の危機」(三菱総研)にも、この20年間のコメの価格低下により、小規模農家になるほど、労働対価に見合う事業の継続が難しくなった。これが、近年離農が進む一因である、と載っている。

確かにいまも残っている零細農家がことごとくが消えてしまったとしても、大規模農家にしっかりと作って貰えば、この国、国民が困ることはないという計算は成り立つ。

ただ、果たしてそれでいいのか、という問題。

嘗て小学校に通うのに、脇の田んぼに育つ稲を見ながらのんびり通学して行った道は、疾うに隙間なく家が建て込む住宅地の道と化した。その後も、空き家が増え続ける一方で、農地の宅地化の勢いが止まらない。決して大袈裟に言っているのではない。私のごく身近な所で今この時も、続々と起こっていることである。ディベロッパーという業者の罪深さか、減反政策の罪深さか、もう田んぼなんか、要らないよ、の影響は余りに熾烈である。散歩してても、ホッとするところがない、くらいならまだいいが、少しの雨でも水路が溢れ、家が浸かるという被害も多くなった。山の方でも、先祖が営々として築いてきた美田が荒れ、ヤブとなり、危険な動物が進出、ため池の問題など、治水面でも不安が募るようにもなってきた。人の手が適度に加わることによって利用価値も生まれ、動植物にとっても貴重な場となってきた里山も、耕作放棄地が多くなり、人の手が遠ざかれば、荒れるか、大規模に宅地化され、失われていった。どこにもあったこころ安らぐ日本の風景が消えて行くことでもある。

現代の子どもでも、おコメが好き、という子は多いと思う。それが、都会に生まれ育った子ならともかく、地方に暮らす子でも、田んぼなど見たこともない、おコメがどうして作られるのか、想像もつかない、というのでは瑞穂の国の民として、寂しすぎる。

初めに戻ると、私の行きつけの大手スーパー。そこへ行く道の脇に田んぼが作られている所がある。少し前までは道に沿ってずっと田んぼだった気がするのだが、気がついてみれば、そこ一ヵ所だけになっていた。この度、よくよく見れば奥に意外に深かったので広さは、1反より少し広いくらいだろうか。毎年秋には畔道に彼岸花が列をなして咲き、葉が出始める頃、稲の取入れが始まる。今年はどうか、 と思いながら通っていたら、先日、水が張られ、苗が植えてあった。そして、これまでにないことだったが、あぜ道に、作り手らしいやや大柄な男性の姿があった。老人ではない、せいぜい55歳くらいだろうか。前からどんな人が作っているのだろう、と気になっていたので、通りがかりでも目を凝らして見たのだ。恐らく他で大規模にやっているとも思えない、ここだけを作っている兼業農家では、と想像される。車を停め、インタビューしたくなった。「まだこれからも、お作りになるつもりですか」。年恰好からすると、まだまだのような。それでも苦しそうに無理に苦笑いを浮かべながら答えてくれただろう。

「まあね」